カテゴリ:カテゴリなし

大野田ヒストリー6〜校歌の成り立ち1〜

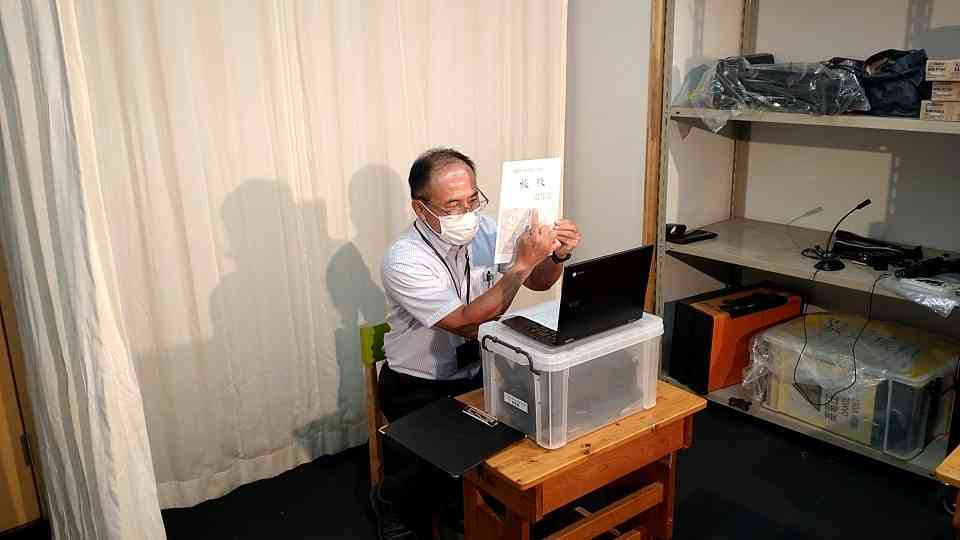

〜10月4日(月)の全校朝会にて〜

今日は皆さんが良く知っている、また、よく歌っている大野田小学校の校歌について話します。

大野田小学校の校歌は、昭和32年10月に作られました。学校が作られたのが昭和26年ですから、学校ができて6年目に校歌ができたことになります。

ちょうどその時、今の体育館の前の体育館もできました。10月に、大野田小学校に初めて体育館ができたことをお祝いする式「落成式」がありました。そのお祝いと同時に校歌もでき、お祝いの式で紹介されたそうです。

作詞された土屋忠司さん、作曲された森 義八郎さんを招待して、校歌の説明がされたそうです。その時、落成式で配られた校歌の譜面が1部だけ残っていたので紹介します。

作詞した土屋忠司さんは、武蔵野市役所の水道部の職員をされていました。仕事をしながら歌詞をたくさん作っていてたいへん有名な方でした。特に有名なのが、ドリフターズの志村けんさんが歌っていた「東村山音頭」があります。

また、土屋さんと森さんはたいへん仲良しで、土屋さんが森さんに作曲を依頼したそうです。

さて、大野田小学校の校歌は昔の言葉も入っていて、意味も難しい校歌だと思いますが、土屋さんはどんな思いでこの校歌を作ったのでしょう。土屋さんはすでに亡くなられているので、ご本人には聞けません。

そこで校歌が作られた昭和32年に大野田小学校の先生をされていた方で 土屋さんの説明を生で聞いていた石川先生に(当時27歳 今は92歳)話を聞くことができました。

まず、学校の名前を歌詞に入れたこと。次に1番から3番にはそれぞれに意味が込められているということです。1番から3番まで、必ず最後に「大野田」と入ります。野田北 野田南が合わさって、大きな野田で「大野田」となった学校の名前を歌詞に入れたかったそうです。

1番から3番までのそれぞれの歌詞の意味については、次回の大野田ヒストリーで説明をします。

皆さんも、校歌の歌詞を口ずさみながら、歌詞に込められた意味を考えて、どんな意味が込められているか予想してみてください。そして、1番、2番、3番にそれぞれ題名を付けるとしたら、どんな題名を付けたら良いか考えてみてください。

公開日:2021年10月05日 07:00:00